L'innovation ouverte et la gestion des droits de propriété intellectuelle ont longtemps été présentées comme des conceptions contradictoires de l'innovation.

Nous discutons ici de l'apparente contradiction autour de la propriété de l'innovation, mais nous montrons que les DPI, bien gérés, permettent de mener les projets d'innovation ouverte les plus efficaces.

* La complémentation fait référence à deux organismes ayant muté sur des gènes différents mais présentant les mêmes caractéristiques.

Pourquoi y a-t-il une apparente contradiction dans les définitions ?

Entre la propriété intellectuelle ou la propriété de l'innovation et l'innovation ouverte, la contradiction commence avec les définitions. Voyons ce qu'en disent des sites comme Wikipedia.

Les droits de propriété intellectuelle (brevets, dessins et modèles, droits d'auteur), tels qu'ils sont définis par l'OMC, sont "les droits accordés à des personnes sur les créations de leur esprit. Ils donnent généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période".

Comme on peut le lire, le terme d'exclusivité est ici essentiel. Dans son étude [1], B.Hall affirme que : "Les DPI sont généralement conçus pour exclure les autres de l'utilisation des idées et des inventions d'une entreprise".

L'innovation ouverte, quant à elle, se définit comme suit : "L'innovation ouverte est un paradigme qui suppose que les entreprises peuvent et doivent utiliser des idées externes ainsi que des idées internes, et des voies internes et externes vers le marché. En d'autres termes, il s'agit d'"innover avec des partenaires en partageant les risques et les bénéfices". [Wikipedia, citant Chesbrough].

Ici, l'accent est évidemment mis sur le "partage".

Bien que partager ne signifie pas donner, un fossé important subsiste entre "exclusivité" et "partage", n'est-ce pas ?

Et la contradiction semble s'aggraver lorsqu'on examine les pratiques effectives dans les deux camps.

Le poids économique croissant des DPI

Si le partage des DPI est vrai au sein de certains groupes ayant des intérêts économiques communs ou des contraintes d'interopérabilité (par exemple, les communautés de brevets sur les technologies vidéo ou de télécommunications), la règle générale reste que les DPI, et en particulier les brevets, sont considérés comme des armes de protection ou d'attaque dans les conflits industriels.

En fait, [tweetherder]le rôle des DPI est devenu primordial depuis que nous sommes entrés dans l'économie de la connaissance[/tweetherder]. Dans une économie matérielle, on peut protéger ses biens dans un coffre-fort, alors que dans une économie de la connaissance, les seules protections sont les secrets ou les titres de DPI.

Comme exemple de cette croissance, nous pouvons mentionner le montant des paiements de brevets qui est passé de $50B en 1994 à $200B en 2008 (source WIPO et Athreye/Yang dans [8]), sans compter les acquisitions comme Motorola Mobility par Google ($12B) et Nokia par Microsoft ($7B) qui avaient toutes deux pour but de remplir leur portefeuille de brevets.

Les brevets promettent

Les actualités nous ont également appris quelques faits de guerre célèbres : Apple poursuit Samsung et le blocage des ventes de téléphones Galaxy aux États-Unis en 2012. Les blogs sur le sujet fleurissent d'exemples de situations absurdes notamment liées à la propriété d'innovation des logiciels ou des brevets sur les gènes (voir Brevet Commodor/XOR ).

La protection des inventions peut en effet donner lieu à des pratiques excessives et douteuses.

Un Article du MIT Sloan résume bien la situation et affirme que [tweetherder]les problèmes surviennent lorsque "la propriété intellectuelle est transformée d'un moyen de capturer la valeur de l'innovation en une fin en soi"[/tweetherder].

Lorsqu'il s'agit d'établir de nouveaux partenariats, cette position rigide sur les DPI implique des règles strictes qui font peser une lourde armure sur les épaules des employés et ralentissent tous les projets. Certaines entreprises exigeront un accord de confidentialité avant toute discussion, la plupart voudront un accord contractuel complet avant le démarrage d'un projet et d'autres refuseront tout simplement de parler à d'autres s'ils ne possèdent pas de brevets.

Discutons d'un partenariat !

De grandes entreprises comme IBM et P&G ont toutefois compris que l'agilité commerciale nécessitait une réorientation de leurs politiques de propriété intellectuelle, ce qu'elles ont fait à la fin des années 2000, voir [1].

L'agilité apportée par l'innovation ouverte soulève de nouvelles questions

Dans le camp de l'innovation ouverte, les parties prenantes recommandent d'utiliser des processus légers pour mener des projets afin que les informations puissent être partagées entre les chercheurs d'innovation et les fournisseurs de solutions sans barrières inutiles. Cela est absolument nécessaire lorsqu'une entreprise lance un appel à idées dans l'espoir de recevoir des dizaines de réponses dans le cadre de son processus de sélection. Le fait d'avoir des accords de confidentialité avant l'échange d'informations ou de garder les innovations secrètes n'est évidemment pas compatible avec ce plan.

Selon ces principes, des milliers de problèmes industriels sont rendus publics et encore plus de propositions de solutions sont partagées avec la protection la plus fine d'un clic sur une page web.

Face à une telle contradiction, on peut légitimement se poser des questions.

Les principales questions de l'entreprise qui recherche un emploi sont généralement les suivantes :

1. Qu'adviendra-t-il de mon défi technique ? Les concurrents ne peuvent-ils pas l'utiliser contre moi ?

2. Comment puis-je protéger mes produits contre les imitations si je ne possède pas la totalité des droits de propriété intellectuelle ?

Les questions des experts ou de l'entreprise prestataire sont les suivantes :

3. Comment puis-je protéger mon savoir-faire contre le vol avec un procédé aussi léger ?

4. Est-ce que j'affaiblis ma position à long terme en partageant ou en concédant mes DPI ?

Comme vous pouvez le deviner, en tant qu'experts en innovation ouverte, nous avons les réponses 🙂 et pour vous remercier d'avoir lu jusqu'ici, je vais vous donner un aperçu de la situation.

Les plateformes d'innovation ouverte intègrent les réponses

La première question de l'entreprise demandeuse porte sur le risque potentiel que représente la divulgation d'un problème industriel, y compris pour la concurrence. En effet, personne ne souhaite que les autres connaissent les détails de nos problèmes, et pas seulement dans le monde des affaires.

Il est facile de répondre à cette question. Tout d'abord, les plateformes d'innovation ouverte permettent de poser des questions et de relever des défis de manière anonyme (exemples ici). À ideXlab, nous avons mis au point un processus qui permet aux entreprises et aux chercheurs d'entrer dans des discussions et des négociations anonymes jusqu'à ce que les deux parties acceptent d'entamer une collaboration.

Deuxièmement, il convient de s'interroger sur le risque réel que représente la divulgation de la question du défi. Dans la plupart des cas que nous avons traités, les questions posées étaient liées à l'amélioration d'un produit existant (le produit et ses performances sont donc déjà connus et une divulgation ne représente pas un grand risque). D'autres sont liées à des caractéristiques périphériques d'un produit, qui ne font pas partie de l'activité principale de l'entreprise, ce qui limite les risques.

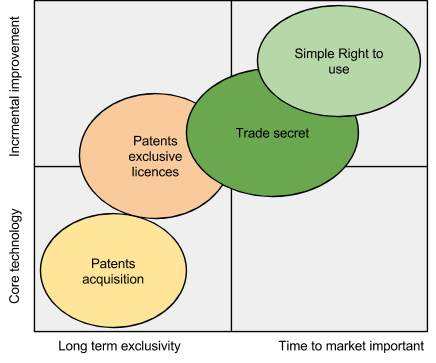

La réponse à la deuxième question est un peu plus technique. Supposons que vous ayez trouvé une technologie que vous souhaitez incorporer dans votre prochain produit, il y a deux options : soit la technologie est protégée par le fournisseur, soit elle ne l'est pas. Si elle est protégée par un brevet ou même seulement par une preuve d'antériorité, alors, dans le cadre de votre accord, vous demanderez un droit d'utilisation (licence), éventuellement exclusif, ou vous pourrez acquérir les brevets. En effet, un droit d'utilisation ne vous permet pas de poursuivre les copieurs potentiels, mais un bon avocat aura ajouté un engagement du titulaire du DPI à vous aider et à poursuivre les entreprises qui enfreindront votre licence exclusive. Si vous souhaitez bénéficier d'une sécurité maximale, l'acquisition d'un brevet est la bonne option.

Si la technologie n'a pas été protégée par le fournisseur, il est probablement trop tard pour le faire et votre accord comprendra une licence exclusive sur le savoir-faire et le secret sera la règle concernant cet ajout technologique unique !

Mais avant de mettre en place un cadre juridique complexe, il convient d'examiner la prime réelle payée à l'entreprise qui est la première sur le marché pour ce produit ou cette caractéristique. Dans de nombreux cas, être le premier fait une telle différence que le risque d'être copié un an plus tard n'a que peu ou pas d'importance. Bien entendu, ce facteur varie considérablement en fonction du marché et du cycle de vie du produit.

La troisième question (protection du fournisseur) est très souvent posée. Sur les plates-formes d'innovation ouverte, les fournisseurs de solutions doivent divulguer un certain niveau d'informations afin d'attirer l'attention de l'entreprise à la recherche d'une solution sans prendre trop de risques de voir leurs idées bloquées.

Là encore, deux situations se présentent. Si l'invention est protégée, elle peut être divulguée et les droits y afférents peuvent être promus. Si elle ne l'est pas, l'échange d'informations doit se faire avec prudence. Les avocats et les intermédiaires d'IO sont habitués à cet exercice de funambule et peuvent vous aider. À ideXlab, nous mettons l'accent sur la description des caractéristiques externes des inventions, en tant que performances clés, plutôt que de divulguer trop d'informations sur la mise en œuvre. Après quelques questions-réponses anonymes, lorsque le chercheur est convaincu du sérieux de la proposition, il peut décider de conclure un accord de confidentialité.

La réponse à la quatrième question est une question de conviction et de réalisme. L'octroi de licences et l'intégration de technologies constituent un flux naturel dans un monde globalisé. Les deux parties bénéficient de l'échange, l'une avec de nouveaux flux de revenus, l'autre avec une technologie améliorée. délai de mise sur le marché. En fait, les laboratoires des universités ont pour mission de concéder des licences sur leurs inventions et les laboratoires des entreprises travaillent souvent avec leur service de propriété intellectuelle pour trouver de nouveaux moyens de commercialisation. Il convient toutefois de faire attention à la position du licencié sur le marché ; des champs d'application restreints peuvent être spécifiés dans les licences afin d'éviter une concurrence potentielle dans le domaine d'activité de l'inventeur.

Les DPI et l'innovation ouverte peuvent devenir les deux faces d'une même médaille

L'innovation ouverte et la propriété intellectuelle coïncident particulièrement bien lorsque les entreprises réalisent qu'elles doivent capitaliser sur les opportunités plutôt que sur les propriétés.

Et s'il existe des contradictions, elles se situent plutôt dans les mentalités des entreprises qu'entre les concepts réels.

Enfin, les réponses exactes aux préoccupations des parties dépendent de la nature du projet d'innovation ouverte, de la situation de l'entreprise demandeuse en matière de DPI, de la nature du produit final et du marché, ainsi que de la situation du fournisseur de technologie.

L'entreprise demandeuse doit donc d'abord se poser les questions suivantes :

- Suis-je à la recherche d'une technologie de base, d'améliorations ou de fonctions périphériques ?

- Quelle est la valeur ajoutée de la technologie pour mon produit et mon entreprise ?

- Le fournisseur peut-il me concurrencer sur mon marché à un moment donné ?

- Le délai de mise sur le marché est-il plus important que la protection à long terme pour ce produit ?

En fonction des réponses à ces questions, il existe un cadre de propriété intellectuelle qui permet d'assembler toutes les pièces du puzzle, comme indiqué ci-dessous.

Exemple d'options de DPI d'une entreprise (source ideXlab)

Cet article fait partie de notre série consacrée à la Pratique de l'innovation ouverteNous espérons que vous l'avez apprécié.

Références

[1] Innovation ouverte et droits de propriété intellectuelle : une épée à deux tranchants

https://eml.berkeley.edu/~bhhall/papers/BHH09_IPR_openinnovation.pdf

[2] La stratégie en matière de propriété intellectuelle doit-elle paralyser l'innovation ouverte ? https://sloanreview.mit.edu/article/does-ip-strategy-have-to-cripple-open-innovation/

[3] Scénarios pour l'avenir http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/178/EPO%20Scenarios%20For%20The%20Future.pdf

[4] Comment la propriété intellectuelle permet et protège l'innovation ouverte http://www.forbes.com/sites/benkerschberg/2012/04/23/how-intellectual-property-ip-enables-and-protects-open-innovation-platforms/

[5] Guide pratique pour la gestion des droits de propriété intellectuelle dans un contexte d'innovation ouverte https://six6.region-stuttgart.de/sixcms/media.php/1181/Opinet_IPR_Guide.pdf

[6] Cas du brevet XOR https://www.google.fr/search?q=CadTrack+xor+patent

[7] Athreye et Yang 2011, Desambodied knowledge flow in the world economy (flux de connaissances désambodifiés dans l'économie mondiale) https://www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat/en/economics/pdf/wp3.pdf